Русская рубаха — Русская вера

Сегодня наш разговор пойдет об истории русской традиционной мужской рубахи с раннего средневековья и до наших дней.

Само слово «рубаха» однокоренное со словом «рубить» корня «РЪБ», что имело значение «строить, кроить, оформлять». Еще одно слово, которым называется мужская нательная одежда, — «сорочка», «сорочица», «срачица», — употребляется в значении «одежда, крестьянская рубаха». Одно из самых известных названий, встречающихся в современности, — «косоворотка».

На территории будущего древнерусского государства проживали восточнославянские племена, каждое из которых обладало собственным характерным набором деталей одежды. Есть попытки реконструкции внешнего вида древних славян, но подробнее на этом мы не будем останавливаться, а перейдем непосредственно к мужским рубахам периода древнерусского государства.

Рубаха в Древней Руси

На сегодняшний день мы имеем немного источников по мужским рубахам в средневековье, тем не менее по ним можно составить представление о древнерусской одежде.

Исследователь Сабурова М.А. провела подробное исследование [1] мужских погребальных рубах XI-XII веков, найденных на территории Владимиро-Суздальского княжества. Их особенность заключается в том, что сохранились лишь фрагменты с вышивкой: воротники, подолы, манжеты (в иных случаях, располагавшиеся пуговицы указывали на наличие ворота). Затруднение вызывает восстановление кроя рубахи. Исследователи предполагают, что она имела туникообразный крой, который прослеживается в более поздние времена и дошел до наших дней в традиционной одежде (рис. 1). Аналогичный крой имел место у наших северных соседей — скандинавов.

Рис. 1. Прямой туникообразный крой

Туникообразные рубахи имели как круглый, прямоугольный, либо трапециевидный вырез голошейкой, то есть без воротника-стойки, так и круглый вырез с воротником-стойкой, исследователи объясняют это византийским влиянием. Неслучайно, сохранившаяся до наших дней далматика XII века из венского музея, сшитая по византийской моде, имеет аналогичный разрез и украшения. По всей видимости, византийская мода была распространена во Владимирском княжестве и в древнерусских землях (рис 2). Большая часть воротников имели разрез слева, за редким исключением — справа или посередине. (Вот где начинается история косоворотки!)

По всей видимости, византийская мода была распространена во Владимирском княжестве и в древнерусских землях (рис 2). Большая часть воротников имели разрез слева, за редким исключением — справа или посередине. (Вот где начинается история косоворотки!)

Рис. 2. Византийская далматика ХII века

Найденные фрагменты состоят из шелковой ткани, поверх которой нашит золототканый позумент, либо выполнена вышивка золотыми или шелковыми нитками, пуговицы как правило бронзовые, с позолотой и без. В основу стоек нередко закладывалась береста или кожа, образуя жесткий стоячий воротник.

Сама ткань рубах была растительного происхождения (лен, крапива) либо из шелка.

Аналогичные фрагменты встречаются также и в Новгородской земле, В частности, фрагмент рубахи из погребения XIII века в Софийском соборе, украшенный сюжетом вознесения Александра Македонского (рис. 3) и фрагмент стойки рубахи Владимира Ярославича (рис. 4).

Рис 3. Погребальный фрагмент ХII-ХIII векаРис 4. Погребальный ошейник Владимира

Погребальный ошейник Владимира

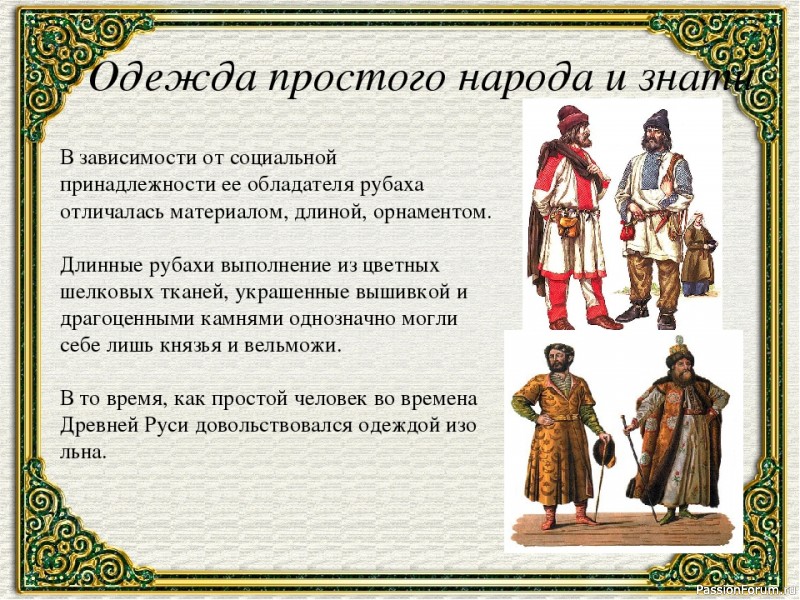

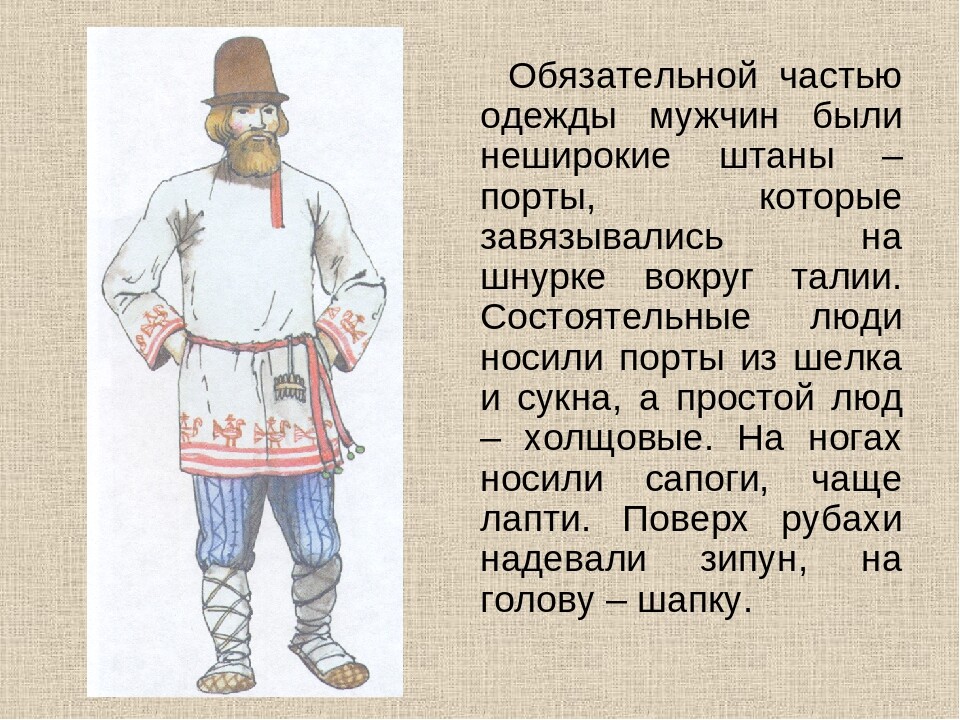

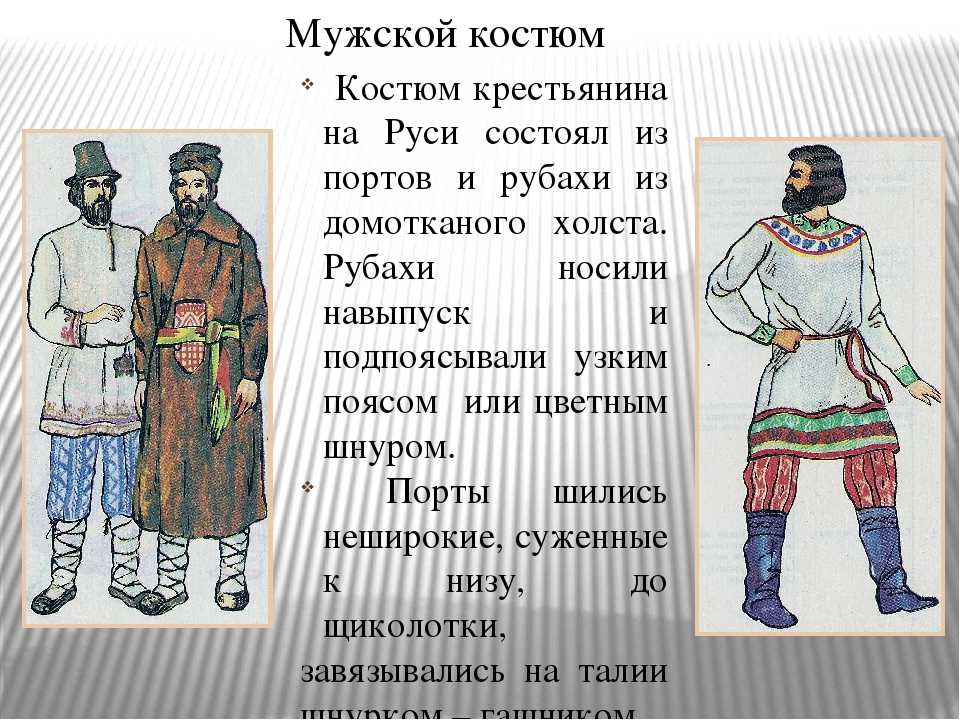

Само собой, что такие богато украшенные рубахи принадлежали знати, однако и крестьяне, и иные категории населения носили аналогичную по крою одежду, но имеющую отличие в материале и богатстве отделки. Представление о том, как выглядели подобные рубахи, мы можем получить из одной из псковских книжных миниатюр XIII века: на ней запечатлен отдыхающий крестьянин в туникообразной рубахе с прямоугольным воротом и разрезом сбоку (рис. 5). Украшались такие рубахи чаще всего растительным или простейшим орнаментом (рис. 6-8).

Рис 5. Отдыхающий крестьянинРис 6. Фрагменты одежды из Суздальких погребенийРис. 7. Фрагмент вышивкиРис 8. Фрагмент вышивки

Рубаха в Позднем Средневековье

Для эпохи XV-XVII века у нас гораздо больше источников, в том числе целых вещей, благодаря которым мы можем узнать и крой, и декор изделий. Большая часть экземпляров найдена в процессе раскопок на территории московского кремля и хранится в музеях московского кремля и в ГИМе.

Одна из последних находок (2007 год) относится к XV веку (рис. 9). Это туникообразная рубаха с круглым вырезом и разрезом посередине, на которой мы можем видеть фрагмент подоплеки — куска ткани, который пришивался изнутри рубахи, предохраняя её от истирания. Аналогичный приём сохраняется и до наших дней в традиционных рубахах разных регионов.

Рис 9. Рубаха ХV века

Большой набор разных рубах, найденных в процессе раскопок, относящихся к XVI-XVII векам, являют собой туникообразные рубахи с подклинками, длиною до колен, между боковыми деталями и рукавом вставлена квадратная ластовица. Форма воротника чаще всего голошейки (без ворота-стойки). Встречается с прямоугольным/квадратным вырезом и разрезом сбоку, как в более раннюю эпоху (рис. 10-11), так и с круглым воротом и разрезом посередине (рис. 12).

Рис 10. Рубаха XVII века из ГИМаРис 11. Рубаха XVII века из ГИМа, фрагмент вышивки (реконструкция)Рис. 12. Схема кроя мужских рубах ХV-XVII веков

Отличительной особенностью рубах этой эпохи, как отмечает исследователь И. И. Елкина (более подробно вы сможете узнать из статьи И.И. Елкиной [2]), является наличие застежек-разговоров, выполненных либо из свернутой ткани, либо из сплетенного из ниток сутажа, одна сторона которого образовывала пуговицу, а другая — петлю. Располагался разрез как сбоку (рис. 13, 14), так и посередине (рис. 15, 16).

И. Елкина (более подробно вы сможете узнать из статьи И.И. Елкиной [2]), является наличие застежек-разговоров, выполненных либо из свернутой ткани, либо из сплетенного из ниток сутажа, одна сторона которого образовывала пуговицу, а другая — петлю. Располагался разрез как сбоку (рис. 13, 14), так и посередине (рис. 15, 16).

Рис 13. Рубаха из безымянного погребенияРис 14. Детская рубашка из ГИМа с разрезом слева. РеконструкцияРис 15. Рубаха Федора БельскогоРис 16. Рубаха Федора Иоанновича

Также в швах рубахи имелась тесьма из красной ткани либо прошивка из сутажа, служившая украшением. Обязательным было наличие подоплеки на всех рубахах. В некоторых случаях воротник и манжеты могли украшаться золотной или шелковой вышивкой в технике тамбур (рис. 17,18,19, 20). На подоле рубахи делался разрез для удобства шага. Материалами для рубахи служили растительные ткани белого цвета либо шелк.

Рис 17. Рубаха из царских погребенийРис 18. Вышивка на рубахе из погребенияРис 19. Фрагменты сохранившихся воротниковРис 20. Фрагмент вышивки манжета

Фрагменты сохранившихся воротниковРис 20. Фрагмент вышивки манжета

Среди исследователей есть мнение, что это погребальные рубахи, отличающиеся от повседневных. Однако всё же возобладает мнение о традиции хоронить в лучших/праздничных/свадебных рубахах в средневековье. Примечательно и то, что согласно описаниям иностранцев (например, Д. Флетчера, бывшего в Москве в 1589 году) имел место обычай носить две рубахи — нижнюю («срачица»), выполненную из легкой ткани без украс, и верхнюю («вершница»), которая была изукрашена шитьем. Такой обычай имел место и с раннего средневековья.

Мужские рубахи в Новое время (XVIII—XIX века)

От необычных царских и боярских рубах XVII века перейдем к одежде староверов в Новое время. Прежде всего, стоит сказать, что крой мужской рубахи удивительным образом конструктивно почти не менялся до XX века. Он оставался схожим для разных слоев населения и сословий, отличаясь только тканью и богатством отделки.

Мы имеем крайне мало сведений о крестьянских и староверческих рубахах в XVIII веке. Интересны лишь упоминания, касающиеся цвета. Так, Польский собор 1752 года в статье 41 запрещает юношам ношение красных рубах.

Любопытно, что в среде старообрядцев «поляков» и «каменщиков» Алтая сохранился туникообразный крой с вошвами и квадратным вырезом с боковым разрезом (рис. 21,22). Отличает эти рубахи обилие вышивки в разной технике — поддевчатый, тамбурный, досюльный и наборный швы.

Рис. 21. Рубаха поляков АлтаяРис 22. Рубаха каменщиков Алтая

В XIX веке на уральских заводах рубаха-голошейка с круглым вырезом и боковым разрезом, изготавливаемая из кумача или шелка (для праздничной вещи), либо «своедельщины» (самотканого материала, используемого при повседневной носке), была характерна для старообрядческого населения. Ворот и разрез, как правило, были украшены сутажным золотным «гасником»-шнурком, характерным для зажиточного населения заводов и купцов: «Но большая часть купцов и мещан носят … рубашку из холста, но более из красной пестрели, а не редко и из шелковых материй с косым воротом, обложенным шелковым или золотым шнурком…. », — отмечает Н.С. Попов, член русского экономического общества в 1804 году. Данный приём происходит от мужской одежды XVII-XVIII веков. Гасник держал литые пуговицы округлой формы. В некоторых случаях гасник и пуговицы могли быть золотыми, но чаще всего — бронзовыми или из серебра (рис. 23). Во второй половине XIX века голошейки почти полностью вытесняют рубахи с воротом-стойкой.

», — отмечает Н.С. Попов, член русского экономического общества в 1804 году. Данный приём происходит от мужской одежды XVII-XVIII веков. Гасник держал литые пуговицы округлой формы. В некоторых случаях гасник и пуговицы могли быть золотыми, но чаще всего — бронзовыми или из серебра (рис. 23). Во второй половине XIX века голошейки почти полностью вытесняют рубахи с воротом-стойкой.

Рис 23. Мужская шелковая туникообразная рубаха жителя уральских заводов XIX века. Реконструкция

Среди старожилов пермского края и коми-пермяков бытует крой мужской рубахи с подклинками сзади, напоминающий крой рубах 15-17 веков (рис. 24, 25). Они также украшены обилием тканого орнамента и закругляющейся вышивкой по вороту в технике набор и имеют стойку. Аналогичного вида рубахи бытовали в конце XIX века в среде прибалтийских поморцев. Отличала их только прямота линий, что объяснимо вхождением в моду пиджаков (рис. 26). Таким же образом объяснимо и появление рубах с косой планкой в начале XX века, имевших место и в среде староверов (рис 27, 28).

Рис 24. Комплекс пермских старожилов. Вид спереди. РеконструкцияРис 25. Комплекс пермских старожилов. Вид сзади. РеконструкцияРис 26. Поморцы Прибалтики, конец XIX векаРис 27. Рубаха с косой планкой. С. Голубковское, Алапаевского р-на Свердловской областиРис 28. Шелковая рубаха с косой, планкой и кармашком под часы. Начало XX века. Село Коптелово, Алапаевский р-он Свердловской области

Мы рассмотрели самые экзотичные рубахи, и стоит сказать, что большинство бытовавших рубах имели прямой туникообразный крой с боковой планкой и воротом-стойкой. Повседневные изготавливались из пестряди (клетчатой ткани) (рис. 29) либо неокрашенного холста, праздничные же из покупного материала, белого тонкого холста, украшенного вышивкой (рис 30).

Рис 29. Повседневная пестрядиная рубаха туникообразного покроя, начало XX века. Режевской исторический музейРис. 30. Праздничная рубаха с вышивкой в технике гладь. Начало XX века. Нижне-Синячихинский музей-заповедник

Впоследствии крой начинает изменяться. К концу XIX века появляются рубахи на кокетке (рис. 31), формирующиеся под влиянием городской моды и неорусского стиля. В эту же эпоху в городской среде и среде интеллигенции ношение косоворотки становится символом инакомыслия и иногда — принадлежности к революционным идеям.

К концу XIX века появляются рубахи на кокетке (рис. 31), формирующиеся под влиянием городской моды и неорусского стиля. В эту же эпоху в городской среде и среде интеллигенции ношение косоворотки становится символом инакомыслия и иногда — принадлежности к революционным идеям.

Рис 31. Сибирский крестьянин-смотритель в рубахе на кокекте. 1890 г.

Моленные же рубахи оформлялись как отдельный вид одежды, постепенно становясь однотонными, выполненными из своедельщины либо из богатых покупных материалов (в зависимости от согласия), иногда были аналогичны праздничным (рис. 32). И вместе с модой менялся и их крой. На сегодняшний день мы имеем в употреблении как рубахи старинного туникообразного кроя, так и уже рубахи нового городского кроя с втачным рукавом.

Рис 32. Молельная рубаха из с. Захарово Пермского края. Поповцы. Начало XX века

Мужские рубахи в XX и в XXI веках

В эпоху «русского стиля» внешний вид продолжает изменяться. Из туникообразного кроя уходят боковые детали, которые либо заменяются подклинком, либо сшиваются одним швом. Они становятся заметно короче (чтобы не торчали из-под пиджака, а также появляются прямые брюки, вместо традиционных портов) и в целом испытывают большое влияние городской моды. Из города приходит втачной и фигурный рукава, плечевой шов (рис. 33). Именно в это же время под влиянием косоворотки появляется и гимнастерка для русской армии.

Из туникообразного кроя уходят боковые детали, которые либо заменяются подклинком, либо сшиваются одним швом. Они становятся заметно короче (чтобы не торчали из-под пиджака, а также появляются прямые брюки, вместо традиционных портов) и в целом испытывают большое влияние городской моды. Из города приходит втачной и фигурный рукава, плечевой шов (рис. 33). Именно в это же время под влиянием косоворотки появляется и гимнастерка для русской армии.

Рис 33. Поздняя рубаха, состоящая из двух деталей, с плечевым швом и фигурным рукавом. Музей села Голубковское. Алапаевский р-он Свердловской области

Это связано не только с вхождением в моду пиджаков и брюк, но и повышающимся мастерством швей, которые теперь могут выкраивать более сложные детали.

Большая часть дошедших до нас моленных и повседневных рубах староверов имеет именно такой поздний крой (рис. 34).

Рис 34. Поздняя рубаха из с. Быньги со втачным рукавом

В 20-е — 30-е годы формируется рубаха с отложным воротником (рис. 35, 36), а еще позднее вытесняется городской сорочкой, оставшись только в обиходе староверов в качестве моленной одежды и как часть культуры престижа. Среди староверов Северной и Южной Америки вошли в моду рубахи из покупных тканей кислотных оттенков, с «перехватами»-манжетами на рукавах и планкой посередине. Они украшаются шелковой машинной и ручной вышивкой в технике и приобрели свой неповторимый стиль (рис. 37).

35, 36), а еще позднее вытесняется городской сорочкой, оставшись только в обиходе староверов в качестве моленной одежды и как часть культуры престижа. Среди староверов Северной и Южной Америки вошли в моду рубахи из покупных тканей кислотных оттенков, с «перехватами»-манжетами на рукавах и планкой посередине. Они украшаются шелковой машинной и ручной вышивкой в технике и приобрели свой неповторимый стиль (рис. 37).

Рис 35. Шелковая рубаха с отложным воротником. 20-е годы XX века. Нижне-Синячихинский музей-заповедникРис 36. Рубаха с отложным воротником. 20-е годы XX века. Музей села Голубковское, Алапаевский р-он Свердловской обл.Рис. 37. Староверы штата Огайо. Конец XX века

Стоит отметить, что наметились и некие идентичностные различия в рубахах. Например, уральские часовенные «своей» считают рубаху с прямым рукавом и боковой планкой, тогда как рубахи с манжетами и планкой посередине называют «американскими гимнастерками».

В начале XXI века на фоне интереса к корням появляются бренды, предлагающие современную русскую одежду. И, конечно же, русскую мужскую рубаху не обошли стороной. Один из самых известных молодых брендов, у кого это всё-таки получилось (сделать косоворотку вновь актуальной), — это VARVARA ZENINA, г. Москва.

И, конечно же, русскую мужскую рубаху не обошли стороной. Один из самых известных молодых брендов, у кого это всё-таки получилось (сделать косоворотку вновь актуальной), — это VARVARA ZENINA, г. Москва.

Советский союз привнес свои изменения, и зачастую в городах даже в качестве моленной рубахи используются обычные сорочки, перетянутые веревочкой-пояском. Но мы надеемся, что богатое наследие русской традиции и традиции староверов как его частное проявление не канет в лету и современники с теплотой вновь вернутся к ношению своих родных косовороток не только на молитву, но и в повседневной носке!

Автор: Вячеслав Печняк

[1] Источник исследования: https://vk.com/doc165866026_408492849?hash=ce3409741eef1a52ca&dl=380f81e282dc59d5ab

[2] Источник статьи: https://io.ua/17605713p

Как менялись идеалы женской красоты с XV по XX век

Рассказывает искусствовед и блогер Анастасия Постригай

Редакция сайта

Что означало быть красивой в эпоху Средневековья? Что общего у живописи Рубенса и современных моделей plus size? В какой момент человеческой истории женщины сделали ставку не на красоту, а на свободу? В своей постоянной рубрике для thesymbol. ru на эти вопросы ответит Анастасия Постригай — искусствовед, основательница школы популярного искусства @op_pop_art и автор книги «Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола». Вместе с нашим колумнистом пытаемся отследить по знаковым работам знаменитых художников, как менялись идеалы женской внешности на протяжении долгих веков прошлого тысячелетия.

ru на эти вопросы ответит Анастасия Постригай — искусствовед, основательница школы популярного искусства @op_pop_art и автор книги «Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола». Вместе с нашим колумнистом пытаемся отследить по знаковым работам знаменитых художников, как менялись идеалы женской внешности на протяжении долгих веков прошлого тысячелетия.

Не занимайтесь самолечением! В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

XV век

В далекие Средние века тело воспринимали как футляр для души, и демонстрировать красоту этого футляра считалось грехом. Под плотными, наглухо закрытыми одеждами было трудно разглядеть, как сложена твоя избранница. Да это было, впрочем, и неважно: главным критерием красоты была… кожа! Страшные болезни оставляли пятна не только на ней, но и на женском будущем. Поэтому воду пили, что называется, с лица — желательно чистого, нетронутого всевозможными средневековыми заразами. И дело тут вовсе не в эстетике: так мужчины вычисляли девушек, способных родить здоровых наследников.

Поэтому воду пили, что называется, с лица — желательно чистого, нетронутого всевозможными средневековыми заразами. И дело тут вовсе не в эстетике: так мужчины вычисляли девушек, способных родить здоровых наследников.

XVI век

В эпоху Возрождения идеальным считалось все, что выглядело здоровым. Поэтому красотки были не худыми и не толстыми, но обязательно с покатыми плечами и чуть заметным животиком. Мода на светлую кожу никуда не исчезла: теперь главным врагом женской красоты объявили загар — признак неблагородного происхождения. Любительницы понежиться на солнышке рисковали не только внешностью и перспективами замужества, но и жизнью: привычной нам косметики не существовало, а все, что могло отбелить кожу, содержало смертельно опасный свинец.

XVII век

К 17 веку идеалы красоты достигли размера plus size. Великий Рубенс за всю свою карьеру, кажется, не написал ни одной худышки — и до сих пор мы зовем пышнотелых красоток «рубенсовскими». Хорошее, должно быть, было время, когда целлюлит был не поводом для осуждения и злых шуток, а признаком «сытой» жизни и красоты.

Хорошее, должно быть, было время, когда целлюлит был не поводом для осуждения и злых шуток, а признаком «сытой» жизни и красоты.

XVIII век

Спустя 100 лет после Рубенса дамы решили, что нет ничего прекраснее юности, с ее розовыми щечками, тонкой талией и маленькими ножками. Поэтому на модный пьедестал взошли румяна, тугие корсеты и туфельки с изогнутым каблуком. Наряды стали напоминать пирожные со взбитыми сливками и кремовыми розочками, и скрывались за этим нарочитым декором самые настоящие кокетки — для них «естественно» было синонимом слова «безобразно».

Начало XIX века

Однако на рубеже 18 и 19 столетий произошло нечто странное: женщины вдруг отказались от некогда необходимого, но по факту совершенно бесчеловечного предмета гардероба — корсета. Модницы вдохновлялись идеалами Античности, а античные дамы и подумать не могли, что одежда может нещадно сжимать их ребра, — это же противоестественно! Поэтому современникам Наполеона Бонапарта выпала удивительная честь: они влюблялись в красоток, свободных от стальных объятий моды.

Но прошло несколько лет — и мода отыграла назад свое право делать с женским силуэтом все что угодно, даже несмотря на исходные данные.

XIX век

В эпоху художника Карла Брюллова первыми красавицами считались натуры романтические. Они обязательно носили корсет, чувственно обнажали плечи и завивали у висков игривые локоны, а на балах томно обмахивались веером, напуская на себя мечтательный вид и стреляя пылкими взглядами в симпатичных кавалеров.

Начало XX века

В идеальном женском силуэте начала 20 столетия угадываются линии, которые спустя полвека станут фишкой Мэрилин Монро: пышный бюст, тонкая талия, выразительные бедра — пропускной билет в ряды красавиц. Это было время насыщенной женственности, которой прогресс наступал на пятки. И пока дамы вновь шнуровали корсеты, один очень талантливый мужчина придумал, как сбросить с парохода современности эти мучения. Мужчиной был модельер Поль Пуаре, и он показал миру, что женские платья можно кроить так же, как мужские рубашки: свободно и по естественной фигуре.

Мужчиной был модельер Поль Пуаре, и он показал миру, что женские платья можно кроить так же, как мужские рубашки: свободно и по естественной фигуре.

XX век

Идеи Пуаре подхватил водоворот истории: Первая мировая заставила женщин забыть о красоте и вспомнить об удобстве. Но война закончилась, а возвращаться к прежним идеалам не хотелось. Эпоха «Великого Гэтсби» подарила нам новый тип женственности: по-мальчишески озорной, яркой, свободной. Девушки-флэпперы стриглись коротко, передвигались быстро, жили стремительно.

Но этот идеал стал последней большой монетой в копилке стандартов красоты: за последние сто лет в требованиях к женской внешности не придумали ничего нового. Мэрилин Монро считалась бы красоткой и в начале 20 века, Эди Седжвик, муза Энди Уорхола, стала бы идеальной героиней Фицджеральда, а современные модели plus size так и просятся на полотна Рубенса. История словно пытается нам намекнуть: за идеалом не угонишься, а на крутых поворотах можно упустить главное — себя и свою неповторимую красоту.

Российская Империя | История, факты, флаг, расширение и карта

Российская Империя

Смотреть все СМИ

- Дата:

- 2 ноября 1721 г. — 15 марта 1917 г.

- Основные события:

- Русская революция

Русско-японская война

Русско-турецкие войны

Русская революция 1905 года

Крымская война

- Ключевые люди:

- Петр I

Екатерина Великая

Сергей Юльевич, граф Витте

Константин Петрович Победоносцев

династия Романовых

- Похожие темы:

- славянофил

Манифест освобождения

декабрист

западник

- Похожие места:

- Россия

Москва

Санкт-Петербург

Киев

Просмотреть весь связанный контент →

Российская Империя , историческая империя, основанная 2 ноября (22 октября по старому стилю) 1721 года, когда Российский Сенат пожаловал Петру I титул императора (императора) всея Руси. Отречение Николая II март 15 декабря 1917 года ознаменовался концом империи и ее правящей династии Романовых.

Узнайте о могущественном царском правлении огромной Российской империи, покрывающей одну шестую поверхности Земли

Посмотреть все видео к этой статье

Империя зародилась, когда русское дворянство искало новую родословную для своей монархии. Они нашли его в Михаиле Романове, молодом боярине (дворянине), избранном царем в 1613 году. Ранние Романовы были слабыми монархами. Коронованный в 17 лет, Михаил разделил престол в решающие годы своего царствования со своим отцом, патриархом Филаретом. Сын Михаила Алексис взошел на престол в 1645 году в возрасте 16 лет; он находился под сильным влиянием сначала Бориса Ивановича Морозова, а затем патриарха Никона. Федор III, которому на момент восшествия на престол в 1676 году было всего 14 лет, также уступил много власти фаворитам. Несмотря на это, все трое были народными царями, оставившими после себя хорошую репутацию в народе и которых славянофилы XIX в.ХХ века идеализировали русских монархов как образец. Правительство в этот период обычно находилось в руках лиц, которые по тем или иным причинам пользовались личным влиянием на царей. Народное недовольство обычно оборачивалось против этих фаворитов, а не против самого царя, например, во время городских восстаний (1648–50), приведших к ссылке Морозова, и великого крестьянского восстания (1670–71) под предводительством казака Стеньки Разина.

Народное недовольство обычно оборачивалось против этих фаворитов, а не против самого царя, например, во время городских восстаний (1648–50), приведших к ссылке Морозова, и великого крестьянского восстания (1670–71) под предводительством казака Стеньки Разина.

Теоретически русская монархия была неограниченной, да и вообще не было никаких гарантий, ни юридических, ни экономических, против произвола царской власти. На практике, однако, степень контроля, который он мог осуществлять над империей, была фактически ограничена размером страны, неадекватностью администрации и в целом несовременной концепцией политики. Вследствие этого подавляющее большинство жителей редко ощущало на себе тяжелую руку государства, которое ограничивало собственные полномочия поддержанием порядка и сбором налогов. Некоторые из мнимых подданных царя, такие как жители Сибири и казаки, жили вполне автономными общинами, лишь номинально подчиняясь царской власти.

1889 | Хронология истории моды

Амнеус, Синтия. Отдельная сфера: портнихи в золотой век Цинциннати, 1877-1922 гг. . Серия «Общество костюмов Америки». Лаббок: издательство Техасского технологического университета, 2003 г. http://www.worldcat.org/oclc/907017627.

Отдельная сфера: портнихи в золотой век Цинциннати, 1877-1922 гг. . Серия «Общество костюмов Америки». Лаббок: издательство Техасского технологического университета, 2003 г. http://www.worldcat.org/oclc/907017627.

Арнольд, Джанет. Образцы моды 2: платья англичанок и их конструкция, 1860-1940 гг. . Новое изд. Нью-Йорк: Специалисты по драматическим книгам, 1977. http://www.worldcat.org/oclc/223335455.

Эшелфорд, Джейн и Андреас Эйнзидель. Искусство одеваться: одежда и общество, 1500-1914 гг. . Лондон: Национальный фонд, 1996 г. http://www.worldcat.org/oclc/759883168.

Бейли, Колин Б. Ренуар, импрессионизм и картина в полный рост . Нью-Йорк: издательство Йельского университета, 2012 г. http://www.worldcat.org/oclc/786139582.

Бойкель, Дорин ван ден. Дизайн одежды 1850-1895 . Нью-Йорк: Дизайн Пресс, 1997. http://www.worldcat.org/oclc/743141113.

Буше, Франсуа. 20 000 лет моды: история костюма и личных украшений . Расширенное изд. Нью-Йорк: Х. Н. Абрамс, 1987. http://www.worldcat.org/oclc/979316852.

Расширенное изд. Нью-Йорк: Х. Н. Абрамс, 1987. http://www.worldcat.org/oclc/979316852.

Браун, Сьюзан, изд. Мода: исчерпывающая история костюма и стиля . Нью-Йорк: Издательство DK, 2012. http://www.worldcat.org/oclc/840417029.

Бернем, Хелен. «Мода и представление современности: исследования поздних работ Эдуарда Мане (1832-1883)». Кандидат наук. диссертация, Нью-Йоркский университет, 2007 г. http://www.worldcat.org/oclc/226381287.

Коул, Дэниел Джеймс и Нэнси Дейл. История современной моды с 1850 г. . Лондон: Издательство Лоуренса Кинга, 2015 г. http://www.worldcat.org/oclc/

2311.

Общество костюмов. Высокий викторианский костюм, 1860–1890 гг. Материалы второй ежегодной конференции Общества костюма, март 1968 г. . Лондон: Музей Виктории и Альберта, 1969 г. http://www.worldcat.org/oclc/620413645.

Де Янг, Жюстин. «Представление современной женщины: переосмысление модной тарелки (1865-1875)». In Женщины, женственность и общественное пространство в европейской визуальной культуре, 1789 г. -1914 , под редакцией Хизер Белнап Дженсен и Теммы Бальдуччи, 97–114. Burlington, VT: Ashgate, 2014. http://www.worldcat.org/oclc/876466633.

-1914 , под редакцией Хизер Белнап Дженсен и Теммы Бальдуччи, 97–114. Burlington, VT: Ashgate, 2014. http://www.worldcat.org/oclc/876466633.

Де Янг, Жюстин. «Не просто красивая картинка: мода как новость». В Получение картины: визуальная культура новостей , под редакцией Джейсона Э. Хилла и Ванессы Р. Шварц, 109–15. Лондон: Bloomsbury Academic, 2015 г. http://www.worldcat.org/oclc/987101210.

Эдвардс, Лидия. Как читать платье: руководство по изменению моды с 16 по 20 век . Лондон: Bloomsbury Academic, 2017 г. http://www.worldcat.org/oclc/988370049.

Фламан-Папаратти, Даниэль. Bien Pensantes, Cocodettes et Bas Bleus: La Femme Bourgeoise à Travers La Presse Féminine et Familiale (1873–1887) . Париж: Denoël, 1984. http://www.worldcat.org/oclc/906468967.

Фонт, Лурдес М. «Международная мода: возможности и проблемы расширения, 1880–1920». История бизнеса 54, вып. 1 (1 февраля 2012 г.): 30–47. https://doi.org/10.1080/00076791. 2011.626977.

2011.626977.

Фукаи, Акико, изд. Мода: история с 18 по 20 век . Кёльн: Taschen, 2006. http://www.worldcat.org/oclc/857267477.

Одеяние, Тамар. Тела современности: фигура и плоть во Франции конца века . Нью-Йорк: Темза и Гудзон, 1998 г. http://www.worldcat.org/oclc/39651988.

Одеяние, Тамар. «Рисование« парижанки »: Джеймс Тиссо и создание современной женщины». В Соблазнительные поверхности: искусство Tissot , под редакцией Кэтрин Джордан Лочнан, 95–120. Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета, 1999. http://www.worldcat.org/oclc/5198.

Гарви, Эллен Грубер. Рекламщик в салоне: журналы и гендерная принадлежность потребительской культуры, 1880–1910-е годы . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1996. http://www.worldcat.org/oclc/300413491.

Жених, Глория Линн, изд. Импрессионизм, мода и модерн . Чикаго: Художественный институт Чикаго, 2012 г. http://www.worldcat.org/oclc/79.4814340.

Хансен, Дороти. Моне и Камилла: Фрауанпортреты в импрессионизме . Мюнхен: Хирмер, 2005 г. http://www.worldcat.org/oclc/489638739.

Моне и Камилла: Фрауанпортреты в импрессионизме . Мюнхен: Хирмер, 2005 г. http://www.worldcat.org/oclc/489638739.

Хеклингер, Чарльз [из старого каталога. Резак для платьев и плащей . Берлингтон, штат Вирджиния, 1881 г. http://archive.org/details/dresscloakcutter00heck.

Хилл, Даниэль Делис. История мирового костюма и моды . Река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси: Pearson Prentice Hall, 2011. http://www.worldcat.org/oclc/7681009.50.

Искин Рут. Современные женщины и парижская потребительская культура в импрессионистской живописи . Кембридж: издательство Кембриджского университета, 2007 г. http://www.worldcat.org/oclc/870650201.

Искин Рут. «Продажа, соблазнение и привлечение внимания: бар Мане в Фоли-Бержер». Художественный бюллетень 77, вып. 1 (март 1995 г.): 25–44. http://www.jstor.org/stable/3046078.

Кинни, Лейла В. «Мода и фигура в современной живописи». В Архитектура в моде , под редакцией Деборы Фауш, 270–313. Нью-Йорк: Princeton Architectural Press, 1994. http://www.worldcat.org/oclc/660058424.

Нью-Йорк: Princeton Architectural Press, 1994. http://www.worldcat.org/oclc/660058424.

Кох, Август [из старого каталога. Резак и направляющая; Покипси, Нью-Йорк, 1883 г. http://archive.org/details/cutterguide01koch.

Лансделл, Аврил. Мода à La Carte, 1860-1900 гг.: изучение моды через Cartes-de-Visite . История в камере. Princes Risborough, Aylesbury, Bucks, UK: Shire Publications, 1985. http://www.worldcat.org/oclc/436041340.

Лардер, Уильям [из старого каталога. Тридцать лет за разделочной доской: работа, призванная помочь ученику приобрести знания в искусстве резки. Содержит ряд диаграмм, установленных для Меры . Нью-Йорк, 1882 г. http://archive.org/details/thirtyyearsatcut00lard.

Левитт, Сара. Мода в фотографиях 1880-1900 гг. . Путеводители по моде в Бэтсфорде. Лондон: Бэтсфорд, 1991. http://www.worldcat.org/oclc/1008122374.

Макдональд, Маргарет Ф., Сьюзан Грейс Галасси, Эйлин Рибейро и Сэмюэл Сакс. Уистлер, женщины и мода . Нью-Хейвен: издательство Йельского университета, 2003 г. http://www.worldcat.org/oclc/757386204.

Нью-Хейвен: издательство Йельского университета, 2003 г. http://www.worldcat.org/oclc/757386204.

Медер, Эдвард и Эвелин Акерман, ред. Одет по-деревенски, 1860-1900: Выставка . Лос-Анджелес: Музей искусств округа Лос-Анджелес, 1984. http://www.worldcat.org/oclc/562356615.

Майер, Мишель, Ленард Р. Берланштейн, Марлис Швейцер и Шейла Стоуэлл, ред. Постановка моды, 1880–1920: Джейн Хейдинг, Лили Элси, Билли Берк . Нью-Йорк: Центр выпускников Барда, 2012 г. http://www.worldcat.org/oclc/777951295.

Матияшкевич, Кристина. «Костюм в Tissot’s Pictures». В Джеймс Тиссо , 64–77. Оксфорд: Phaidon, 1984. http://www.worldcat.org/oclc/630471252.

Mitchell, The Jno J. «Стандартная» работа по резке . Нью-Йорк, Jno. Дж. Митчелл, 1884 г. http://archive.org/details/standardworkoncu01mitc.

Mitchell, The Jno J. «Стандартная» работа по резке . Нью-Йорк, Jno. Дж. Митчелл, 1886 г. http://archive.org/details/standardworkoncu00mitc.

Мур и Рэдклифф, Кливленд. Метод наклона . Кливленд, Огайо, Мур и Рэдклифф, 1889 г. http://archive.org/details/inclinemethod00moor.

Мюллер, Флоренс, Фарид Шенун и Филипп Тибо. Впечатления Dior: вдохновение и влияние импрессионизма в Доме Dior . Нью-Йорк: Риццоли, 2013 г. http://www.worldcat.org/oclc/876440735.

Олиан, Джоанн, изд. Полноцветная мода Викторианской эпохи, 1870-1893 гг. . Минеола, Нью-Йорк: Dover Publications, 19.99. http://www.worldcat.org/oclc/40838676.

Пьяцца, Арианна, изд. Fashion 150: 150 лет, 150 дизайнеров . Лондон: Издательство Лоуренса Кинга, 2016 г. http://www.worldcat.org/oclc/961459695.

Рибейро, Эйлин. «Искусство одеваться: мода в «Ложе» Ренуара». В Ренуар в театре: Глядя на Ла Лож , под редакцией Эрнста Вегелина ван Клаербергена и Барнаби Райта, 45–63. Лондон: Галерея Курто, 2008 г. http://www.worldcat.org/oclc/938162816.

Роскилл, Марк В. «Ранний импрессионизм и модный принт». Журнал Burlington 112, вып. 807 (июнь 1970 г.): 390–95. http://www.jstor.org/stable/876343.

Журнал Burlington 112, вып. 807 (июнь 1970 г.): 390–95. http://www.jstor.org/stable/876343.

Ширрмейстер, Энн. «La Dernière Mode: Берта Моризо и костюм». В Perspectives on Morisot , под редакцией Т. Дж. Эдельштейна, 103–15. Нью-Йорк: Hudson Hills Press, 1990. http://www.worldcat.org/oclc/463695207.

Севера, Джоан Л. Одетая для фотографа: простые американцы и мода, 1840-1919 гг.00 . Кент: Издательство Кентского государственного университета, 1995. http://www.worldcat.org/oclc/552147475.

Сидлаускас Сьюзен. «Раскрашивание кожи: «Мадам X» Джона Сингера Сарджента» American Art 15, вып. 3 (осень 2001 г.): 8–33. https://doi.org/10.1086/444645.

Саймон, Мари. Мода в искусстве: Вторая империя и импрессионизм . Лондон: Цвеммер, 1995. http://www.worldcat.org/oclc/33973359.

Смит, Кларенс Б. [из старого каталога]. Руководство закройщика . Провидение? Р.И., 1882 г. https://catalog.hathitrust.org/Record/009583624.